| 光沢の出し方 |

|

おつゆ描きから中描きにかけては「画用液の基本的な使い方」通り

に絵具も画用液も使用します。あまり乾性油は早い段階で使わないようにしましょう。中描きから徐々に乾性油を使いますが、この時に「スタンドオイル」を少しずつ混ぜていきます。仕上段階に近くなったら、「スタンドオイル」や「ベネチアテレピン」を「テレピン」などの揮発製油に混ぜながら使いましょう。

あまり仕上前に加工乾性油を混ぜすぎると上にのせる絵具をハジいてしま うことがあるので注意してください。作品がはぼ完成したら最後に柔らかい刷毛などで「スタンドオイル」を少量の「テレピン」で薄めて筆はこびを良

くしながら、1〜2回画面の表面を傷つけないように塗ります。刷毛跡が残っ て気になる場合は「ベネチアテレピン」を混ぜると良いでしょう。しかし、注意点として時間経過と共に多少黄変の可能性があります。 |

| グレーズを重ねる方法 |

|

描き始めから中描きにかけて画用液はほとんど使わずに描きます。チューブから出した状態の絵具のみで描き進めますが、筆運びが悪く絵具の伸びが良くない場合は、少量の「テレピン」で絵具をのばして使います。

作品がある程度形になってきたら、各自の好みのタイミンクでグレーズしていきます。グレーズの方法としてはごく少量の絵具を多量の「グレージングバニス」でのばし、柔らかい筆で薄く画面にかけます。絵表面が指で触って乾燥した状態でそのつどグレーズすると何層も重ねることが出来ます。

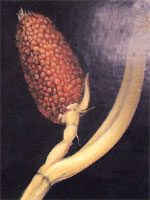

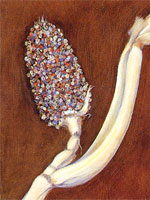

紹介している作品は「グリザイユ技法」といい、モノトーンで画用液をほとんど使わずに多少凹凸を絵具でつけて描き、その上から極薄く4〜5回グレーズを重ねたものです。

|

| テンペラと油絵具の併用 |

|

油絵具で描いた作品の上にテンペラ(混合技法)絵具をのせると、発色や絵具の伸びの違いで表現の幅が広がります。油絵具はツヤがあって伸びがよく、色に深みがあるのに対してテンペラ絵具は明るい発色で光沢が少なく、硬さのある表現となります。油絵具が指で触って乾いている状態で、上からテンペラ絵具をのせます。テンペラ絵具はイギリスのデーラー・ラウニー社製品の「エッグテンペラ」(チューブタイブ)を使用するか、各自でそのつど作ることになります。卵から絵具を作る場合の一例を紹介します。新鮮な卵の卵黄の皮を取り除いた卵黄の中身のみを使用します。ティースプーンで軽く黄身を混ぜたあと、「混合技法用画用液」をティースプーン2〜3杯程度入れてマヨネーズ状になるまでよくかき混ぜます。そこに水(酢)を1滴ずつ入れてよくかき混ぜながらティースプーン1杯加えます。黄身と油と水(酢)が馴染んできたら、最後にスプーン1〜3杯の水(酢)を入れてメディウムは完成です。あとはこのメディウムと顔料を1:1程度の比率で混ぜながら絵具を作ります。

卵黄を指でつまみ、針のようなもので穴を開け、中味を取り出します。(卵黄には薄い膜があり、それを取り除きます。〉 |

取り出した卵黄の中味に「混合用技法画用液」を少しづつ加え、よくかき混ぜます。 |

マヨネーズ状になったら、水(酢)をスポイトなどで一滴づつ加えてかき混ぜます。 |

|

| 金箔の貼り方 |

|

絵の表面の絵具がまだ乾いていない場合は、画用液は何も塗らずに絵具の上に直接金箔をのせて下さい.画面が完全乾燥している場合は、金箔を貼りたい箇所に「コーパルペインティンググオイル」を刷毛などで塗り、少し乾燥させて表面がまだベタベタしている状態で金箔をのせてください。

金箔の扱い方として簡単な方法をご紹介します。適当な大きさに切った紙く薄い紙ならどんなものでも良い)にロウソクを全体にまんべんなくこすりつけます。この工程はかなりしつこく行います。紙にしっかりとロウソクが付着したら、金箔の上に空気が入らない様にそっとかぶせます。金箔が紙にしっかりと貼りついたら、はさみで金箔を自由な形に切ることが出来、切った金箔付きの紙を画面に貼れば簡単に作品に応用出来ます。

薄い紙にロウソクをよくこすりつけます |

空気が入らないよう金箔をそっと紙をかぶせて、くっつけます |

ハサミで金箔を自由な形に切ります。 |

|